Ist ein Frontalzusammenstoß zwischen zwei Autos schlimmer als eine Fahrt gegen die Wand? Wie müsste King Kong in Wahrheit aussehen – oder eine zwanzig Meter große Frau? Und warum eigentlich platzen Würste im heißen Wasser immer längs auf? – Wie schon in seinem Bestseller «Der Mathematik- verführer» erzählt Christoph Drösser unterhalt- same Alltagsgeschichten und erklärt mit ihnen eingängig, wie die Kräfte der Natur auf uns und unsere Umwelt wirken, dazu bietet er noch pfiffige physikalische Kopfnüsse an.

Das Angstfach

Die Zeit

Ein nationales Mathe-Institut gegen den Föderalismus-Hickhack

Über mangelnden Respekt kann sich die Mathematik eigentlich nicht beklagen. Sie gilt als wichtig, wenngleich schwierig. Und dass TV-Prominente dumm, eitel und stolz mit ihren schlechten Mathenoten kokettieren, kommt zum Glück auch immer seltener vor. Just die Mathematikleistungen in der Schule sind – so wissen Bildungsforscher – der beste Indikator für späteren Erfolg im Beruf.

Geben macht glücklich!

Die Zeit

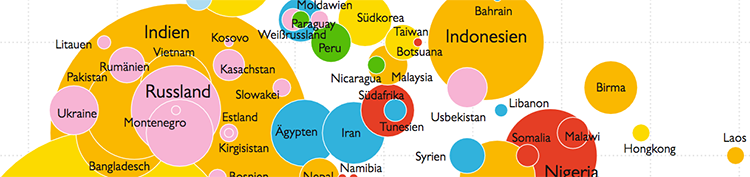

Spenden, Freiwilligenarbeit und Nachbarschaftshilfe kann das Leben bereichern und das Wohlempfinden verbessern. Die Ergebnisse des „World Giving Index“ als Infografik.

Die Infografik als PDF

Professor Hes Zitate-Farm

Die Zeit

Wie zuverlässig sind wissenschaftliche Zeitschriften? Der Impact Factor soll es messen – doch er ist wenig aussagekräftig und zudem manipulierba.

Es ist verlockend, komplizierte Dinge auf eine einfache Zahl zu bringen, vor allem in den Medien. Fernsehmacher messen ihren Erfolg an der Quote, Onlineredakteure schauen auf die Klickzahlen, Zeitungsmacher auf die Auflage. Ist die Zahl hoch, hat man gute Arbeit geleistet. Aber kann man diese Zahl mit Qualität gleichsetzen?

Für die über 100.000 wissenschaftlichen Zeitschriften auf der Welt gibt es auch so ein magisches Maß: den sogenannten Impact Factor. Er soll die Bedeutung eines Journals wiedergeben. Der Gedanke hinter diesem Faktor ist ein ähnlicher wie der hinter dem Reihenfolge der Google-Suchergebnisse: Wichtig ist, worauf sich viele andere beziehen.

Bei Google stehen Webseiten oben, zu denen Links von vielen anderen Seiten führen, eine wissenschaftliche Zeitschrift bekommt einen hohen Impact Factor, wenn ihre Artikel häufig von Wissenschaftlern zitiert werden. Der Faktor gibt an, wie oft im vergangenen Jahr ein Artikel aus den beiden vorangegangenen Jahren durchschnittlich zitiert wurde.

Weil die Landschaft der akademischen Zeitschriften immer unübersichtlicher wird, ist der Impact Factor zu einer Art Standardwährung geworden. Forscher publizieren in Journals mit hohem Impact, um gelesen zu werden. Bibliothekare entscheiden anhand der Zahl, welche Zeitschriften sie abonnieren. Und der Impact Factor färbt von der Zeitschrift auf den Autor ab – bei Berufungen hat größere Chancen, wer in Journals mit hohem Faktor publiziert.

Das Schielen auf den Impact Factor treibt bisweilen absurde Blüten:…

Der Gänsehaut-Effekt

Die Zeit

Warum erzeugt Musik überhaupt Gefühle? Einige Erklärungsversuche der Wissenschaft.

Musik kann in uns hineinfahren wie ein Blitz. Sie kann zu Tränen rühren, zum ausgelassenen Tanzen verführen, uns an Orte und in vergangene Zeiten zurückführen. Wie kann das sein? Sprache, die mit der Musik sehr verwandt ist, erreicht uns immer über das Bewusstsein. Doch Musik trifft uns ganz unmittelbar, ohne dass wir ihren Inhalt analysieren müssen. Wie macht Musik das, was sie macht?

Musik ist ein globales Phänomen des Gehirns, haben Hirnforscher und Psychologen in den letzten Jahren erkannt, und das macht sie besonders interessant. Forschungszentren, die sich traditionell mit Sprache beschäftigen, etwa das Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften in Leipzig, haben Programme zum Thema Musikkognition aufgelegt, und da interessiert vor allem die emotionale Wirkung der Töne. „Musik ist die Sprache der Gefühle“, das ist nicht mehr nur ein romantisches Klischee, sondern ein wörtlich zu nehmender Forschungsansatz …

„Wiedererkennen ist Wohlbefinden“

Die Zeit

Der Komponist und Sänger Udo Jürgens erklärt, wie seine Lieder funktionieren – und warum ihm selbst noch beim 100. Konzert die Tränen kommen.

DIE ZEIT: Herr Jürgens, hat Lena den Eurovision Song Contest verdient gewonnen?

Udo Jürgens: Ein Mädchen wie die hätte das Telefonbuch singen können. Ihre Ausstrahlung an diesen Tagen war einfach überwältigend, da kam es nur darauf an, wie sie gelächelt hat, wie sie rauskam, dass der Rhythmus gestimmt hat und dass sie sich so wunderbar zickig bewegt hat.

Jürgens: Wir haben damals tollen Musikern aus Frankreich und Italien nachgeeifert. Bei meinem Lied Je t’aime war gleich der erste Akkord ein verminderter – vollkommener Schwachsinn, da muss man erst mal drauf kommen! Ich habe gedacht, ich muss gleich zeigen: Ich verstehe was von Musik. Heute kehrt man Schritt für Schritt zur Infantilität zurück. Die Lieder haben immer weniger Harmonien, Rap-Songs haben zum großen Teil nur noch eine Harmonie. Nur noch einen Groove, der wird aus der Maschine geholt, dann lege ich so einen Jazzakkord drüber, und dazu redet einer. Und ein Mädchen macht uuuuuh. Ich bin ein Anhänger des Quintenzirkels …

„Eine andere Welt“

Die Zeit

Mathematiker streiten über Probleme, die jeden Computer überfordern.

DIE ZEIT: Hier in der indischen Stadt Hyderabad treffen die Mathematiker gerade zu ihrem Weltkongress zusammen. Im Vorfeld machte ein Beweis Furore , der zeigen sollte, dass P ungleich NP ist. Was bedeutet das, „P≠NP“?

ZEIT: …so wie das Problem des Handlungsreisenden, der auf kürzester Gesamtstrecke eine Anzahl von Städten besuchen soll. Es gibt bis heute keinen Rechenweg dafür…

Dinur: Genau. Aber wenn uns jemand eine Route gibt, können wir immerhin effizient überprüfen, ob diese korrekt ist.

Dinur: Die messen wir an der Rechenzeit. Es gibt ein paar harmlos aussehende Probleme, für deren Lösung man mehr Schritte braucht, als das Universum Atome hat. Ein Computer würde bis ans Ende der Zeit daran rechnen.

Dinur: Dann machen wir die Aufgabe eben komplexer, und der Fortschritt ist wieder aufgezehrt. Das ist ein prinzipielles Problem …

„Ich bin ein Architekt der Emotionen“

Zeit Online

Filmmusik-Komponisten brauchen Verstand und Gefühl. Andreas Weidinger erklärt seine Arbeit und warum es großen Spaß macht, kitschige Fernsehschmonzetten zu vertonen.

ZEIT ONLINE: Herr Weidinger, müssen Sie einen Film gut finden, den Sie vertonen?

Andreas Weidinger: Man kann es vielleicht so sagen: Ich bin als Komponist zusammen mit ein paar anderen so etwas wie der Architekt der Emotionen, und in dieser Hinsicht gibt es eine klare handwerkliche Seite. Ich bin Auftragskomponist. Ich habe einen Auftrag zu erfüllen, den mir der Film gibt, ich habe aber auch einen Auftrag zu erfüllen, den mir mein Auftraggeber gibt, und der ist oft durch Marktforschung oder Quotendiskussionen bestimmt. Da muss man sich keine Illusionen machen.

Weidinger: Ich mache auch sehr viele andere Filme, aber im vergangenen Jahr habe ich einige dieser Produktionen gemacht, das stimmt. Ich muss gestehen, dass mir das auch viel Spaß macht, weil da die Stärken, die Musik in einen Film einbringen kann, wirklich genutzt werden …

Rechnen mit Boxhandschuhen

Zeit Online

Der Informatiker Daniel Spielman erhält den Rolf-Nevanlinna-Preis, weil er einen Algorithmus so glättete, dass er universal einsetzbar ist. Christoph Drösser hat den Preisträger auf der Mathematikerkonferenz in Hyderabad getroffen.

Am schlimmsten war es für Dan Spielman , seinem engsten Kollegen Shang-Hua Teng nichts erzählen zu dürfen. Die Träger der Preise , die auf der Internationalen Mathematiker-Konferenz (ICM) verliehen werden, bekommen den beglückenden Anruf einige Monate im Voraus, damit sie auch rechtzeitig ihre Reise organisieren können.

Der Mathematiker mit der Spinnenbrosche

Zeit Online

Mit 35 wurde er Direktor des Pariser Poincaré-Instituts. Jetzt gewann Cédric Villani die Fields-Medaille. Christoph Drösser hat den Mathematiker in Hyderabad getroffen.

Was für ein Jahr! Im Juli 2009 wurde Cédric Villani im Alter von 35 Jahren Direktor des Institut Henri Poincaré in Paris, benannt nach dem überragenden französischen Mathematiker des ausgehenden 19. Jahrhunderts. Im Juni wurde dort der endgültige Beweis der berühmten Vermutung von Poincaré durch Grigorij Perelman gefeiert.