Neues Leben für alte Bücher

Die Zeit

Google Books hat in den USA eine juristische Niederlage erlitten. Das muss nicht das Ende der digitalen Bibliotheken sein.

Der Internetkonzern Google hat vergangenen Dienstag in New York eine herbe Niederlage vor Gericht einstecken müssen: Richter Denny Chin kassierte Googles Vereinbarung mit Verlagen und Rechteinhabern. Diese hätte es der Firma gegen eine Pauschalzahlung von 125 Millionen Dollar erlaubt, sogenannte verwaiste und vergriffene Bücher digital ins Netz zu stellen. Die Meldung wurde auch in Deutschland wohlwollend registriert: »Die Bundesregierung hat den Vergleich von Anfang an abgelehnt , dieses Engagement hat sich nun ausgezahlt«, sagt Bundesjustizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger. »Das Urteil macht klar, dass das Urheberrecht auch in der digitalen Welt gilt.«

Kernschmelze in Fukushima

Die Zeit

Infografik zum Reaktorunfall nach dem Erdbeben und Tsunami in Japan. Anmerkung: An der Grafik hat mein Sohn Lukas Engelhardt mitgearbeitet.

Die Infografik als PDF

„Macht mal Pause!“

Die Zeit

Die Soziologin Sherry Turkle über Kommunikation per SMS und Facebook, Entfremdung und Verbindlichkeit in Beziehungen.

DIE ZEIT : Frau Turkle, in Ihrem Buch erzählen Sie von einer Studentin, die ohne weiteres ihren Freund gegen einen Roboter als Liebhaber eintauschen würde. Was haben Sie gedacht, als Sie das gehört haben?

Sherry Turkle : Ich fand das frappierend. Sie war ja nicht an einem Problem der künstlichen Intelligenz interessiert. Sie wollte wirklich »einen Gefährten haben, der sie weniger einsam macht und eine angenehme Atmosphäre schafft«. Einerseits hat es mich traurig gemacht, aber andererseits wollte ich verstehen: Wie ist sie dahin gekommen? Warum sind wir so von uns selbst enttäuscht? Es geht hier ja nicht darum, dass Forscher Roboter entwickelt hätten, die wirklich menschliche Gefährten ersetzen könnten. Wir haben Roboter entwickelt, die wir als Gefährten zu akzeptieren gewillt sind. Roboter, die unsere Darwinschen Knöpfe drücken. Wir haben das Vertrauen in die Menschen verloren …

Hier kommt der Armin

Zeit Wissen

Sonntags um 11.30 Uhr ist Maus-Zeit. Nicht nur Kinder verfolgen dann die Lach- und Sachgeschichten in der ARD. Vor 40 Jahren, im März 1971, wurde die erste Sendung ausgestrahlt. Christoph Drösser traf Armin Maiwald, Maus-Macher der ersten Stunde

ZEIT Wissen : Ich bekam einmal einen Anruf von Ihrer Assistentin: »Herr Drösser, Sie müssen mir helfen, der Armin erzählt gerade vor der Kamera, dass sich der Wasserstrudel in Australien andersherum dreht als bei uns!«

ZEIT Wissen : Das muss Zufall gewesen sein. Die Corioliskraft, die das erklären könnte, ist nicht stark genug – und würde die Strudel außerdem genau andersherum lenken! Wie wichtig ist es Ihnen, dass das stimmt, was Sie erzählen? …

Erfinden am Fließband

Die Zeit

Nathan Myhrvold, einst Vordenker von Microsoft, erzeugt in seiner Firma systematisch kreative Ideen – und versucht sie zu verkaufen.

DIE ZEIT: Beim Erfinden geht es um Kreativität und Spontanität – kann man das planen?

Nathan Myhrvold: Es gibt diese Vorstellung, dass eine Erfindung wie ein Blitz aus heiterem Himmel kommt. Das passiert tatsächlich manchmal. Aber man kann die Kreativität auch fördern, indem man einen Haufen schlauer Leute mit unterschiedlichem Hintergrund in einem Raum versammelt und sie zu neuen Ideen stimuliert. Leute, die gar nicht ahnen, dass sie etwas zum Thema beizutragen haben, wissen häufig tatsächlich etwas Relevantes. Stellen Sie sich vor, man will eine Brücke über eine Schlucht bauen. Wenn Sie schon die ganze Brücke entwickelt haben, ist das kein Problem, aber das ist sehr selten. Tatsächlich baut man Brücken, indem man kleine Stücke zusammenfügt. Genau so verlaufen unsere Erfindungssitzungen. Jemand sagt: »Also, ich kann von hier bis da kommen.« Und dann kommt jemand anderes und sagt: »Also ich kann von da aus weiterbauen.« …

Der Musikverführer (Hast du Töne)

Lieben Sie Musik? Es gibt wenige Menschen, die auf diese Frage mit « Nein » antworten. Sind Sie musikalisch? Das wiederum mögen die meisten lieber nicht von sich behaupten. Warum? Unwillkürlich sehen wir Musikalität als eine geheimnisvolle Begabung an. Entweder man hat sie ― oder eben nicht. Dass diese Vorstellung falsch ist, beweist dieses Buch. Unterhaltsam und verständlich erklärt Christoph Drösser, was die moderne Wissenschaft über Musik und die musikalischen Fähigkeiten von uns allen herausgefunden hat. Seine Erkenntnis: Ein bisschen Mozart steckt in jedem von uns.

„Drösser erklärt verführerisch betörend.“

Westzeit (WDR)

Das Buch erschien 2009 im Hardcover unter dem Titel „Hast du Töne“.

Die Hörbeispiele, auf die im Buch Bezug genommen wird, finden Sie hier!

Bestellen auf Amazon

Von wegen vergessen

Die Zeit

Ein „digitaler Radiergummi“ für Fotos im Internet ist keine Lösung.

»Was stört mich mein Geschwätz von gestern« – mancher Politiker wäre froh, wenn er seine Wahlkampfversprechen mit einem Verfallsdatum versehen könnte, sodass sie nach der Wahl nicht mehr lesbar wären. Vielleicht war Verbraucherschutzministerin Ilse Aigner deshalb so begeistert vom digitalen Radiergummi , den der deutsche Informatiker Michael Backes entwickelt hat …

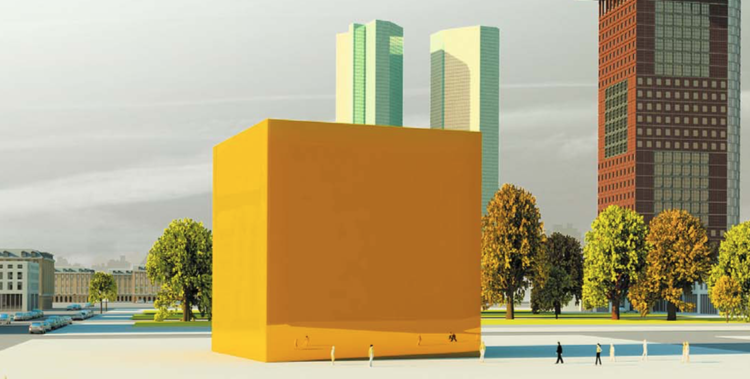

Gold

Die Zeit

Würde man alles Gold, das seit Beginn der Menschheit gefördert wurde, zum Finanzplatz Frankfurt schaffen, dann sähe das Ergebnis eher bescheiden aus: ein Würfel von gut zwanzig Metern Kantenlänge.

Die Guten im Netz

Die Zeit

Von Menschen für Menschen: Wie ist Wikipedia zum Weltlexikon geworden?

Wenn es je ein „Konversationslexikon“ gegeben hat, das den Namen verdient, dann ist es Wikipedia. Jeder im Internet nutzt die Online-Enzyklopädie: fürs nächste Schulreferat über den Dreißigjährigen Krieg; oder wenn bei der Dinnerparty dringend eine Streitfrage geklärt werden muss: War China beim letzten Pisa-Test dabei? Wer stand bei der Fußballeuropameisterschaft 1996 im Tor? Ticketitack. Ein paarmal tippen, schon schickt Wikipedia eine Antwort aufs Handy – und die Fakten liegen auf dem Tisch.