Beim Aufräumen kam mir dieser Text aus dem ZEIT-Magazin von 1995 unter. In geradezu visionärer Weise beschreibt er die Zukunft der Arbeit, die dann 25 Jahre später ganz plötzlich Wirklichkeit wurde.

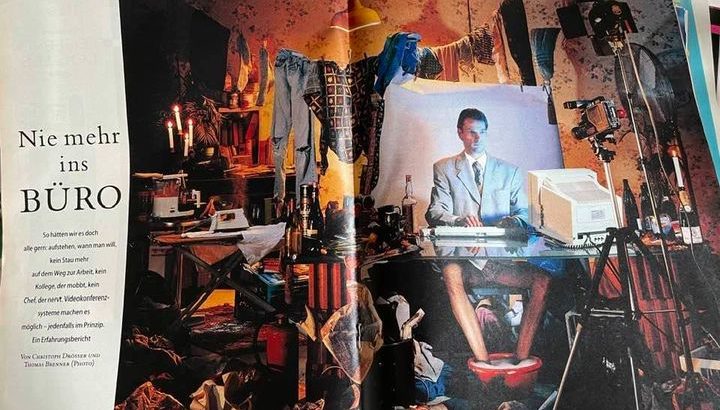

So hätten wir es doch alle gern: aufstehen, wann man will, kein Stau mehr auf dem Weg zur Arbeit, kein Kollege, der mobbt, kein Chef, der nervt. Videokonferenzsysteme machen es möglich – jedenfalls im Prinzip. Ein Erfahrungsbericht.

Postmodern gediegen ist das Ambiente. In der Diele empfängt den Besucher eine gutsortierte Bar, der angrenzenden Besprechungsraum wirkt mit Fernseher, Stereoanlage und zwei mit Taschenbuchkrimis gefüllten Körben wie ein Wohnzimmer. Nichts deutet daraufhin, daß in diesen Räumen eine Firma mit 40 Mitarbeitern residiert. Der Chef, Torsten Wegener, ist allein „zu Hause“ und kocht den Kaffee selbst. Empfangs- oder Vorzimmerdamen gibt es keine. Von seinem Schreibtisch in der noblen Hamburger Rothenbaumchaussee aus lenkt der 28jährige zusammen mit seinem Kompagnon die Firma d. d. consulting, die hauptsächlich Computersysteme von Großfirmen betreut. Die Mitarbeiter sind entweder beim Kunden oder sitzen in Schulungsräumen, die ein paar Häuser weiter liegen – oder sie bearbeiten ihre Projekte am häuslichen Schreibtisch. Die Buchführung besorgt Wegeners Mutter im schleswig-holsteinischen Barsbüttel.

d.d. consulting ist eine „virtuelle Firma“, die überall da ist, wo sich gerade einer der Mitarbeiter befindet. Daß der Jungunternehmer trotzdem die Fäden in der Hand behält, ermöglicht moderne Kommunikationstechnik: Neben den üblichen Cityruf-Geräten und den standesgemäßen Handys verfügt Wegeners Firma über ein Desktop-Videokonferenzsystem. Über die ISDN-Telephonleitung (siehe Kasten) kann er seinen Mitarbeitern jederzeit Aug’ in Aug’ begegnen – ob sie nun zu Hause sitzen oder bei einem Kunden in Wuppertal.

„Für mich gibt es drei Gründe, Geld zu investieren: Entweder verspricht es einen schnellen Gewinn, oder es ist eine langfristige Investition, etwa in die Weiterbildung, oder es macht einfach Spaß.“ Wegener gehört zu den Leuten, die immer die neueste technische Spielerei besitzen müssen. Der Kauf des Videosystems PictureTel vor einem Jahr fiel zunächst unter die Spaßkategorie. Denn die Videotelephonie steckt noch in besonders kleinen Kinderschuhen: In der Bundesrepublik gibt es gerade mal 1500 Geräte, die sich auch noch auf mehrere nicht miteinander kompatible Systeme verteilen. Wer ein PictureTel-Gerät sein eigen nennt, kann mit dem Besitzer eines von der Telekom und Intel vertriebenen ProShare-Systems nicht kommunizieren. So ähnlich muß es den ersten Telephon-Besitzern gegangen sein: Was will ich mit einem revolutionären neuen Kommunikationssystem, wenn ich niemanden anrufen kann?

Die meisten Anwender sind daher Firmen, die mehrere Geräte für die interne Kommunikation kaufen. Als die Telekom einige Journalisten kostenlos mit ISDN-Karte, Desktop-Kamera und der entsprechenden Software ausstattete, verbuchte sie eher einen Flop: Nachdem etwa Wolfgang Back vom WDR-„Computerclub“ ein paarmal mit seinem freien Autor Manfred Kloiber videotelephoniert hatte, verwaisten die Geräte – das Aha-Elebnis war vorbei und der praktische Nutzen gleich Null. „Einmal habe ich noch einen Menschen bei Mercedes angerufen“, erzählt Back, „aber der hat mich gleich zur Sau gemacht, wie ich denn dazu käme, plötzlich auf seinem Computerschirm zu erscheinen.“

Für Firmen im Computergeschäft ist das Videobild des Gesprächspartners eher eine spielerische Zusatzfunktion. Über eine ISDN-Leitung lassen sich nämlich nicht nur Wackelbildchen übertragen. Die Gesprächspartner können gleichzeitig Dokumente am Bildschirm bearbeiten und sogar die Programme des Gegenübers benutzen – ideal etwa für die Wartung und Schulung von Software. „Warum soll ich für einen Tag nach München fahren, um einem Kunden ein paar Fragen zu beantworten, wenn das bequem vom Bildschirm aus geht?“ fragt sich Torsten Wegener und stellt sogar seinen Kunden gratis ein Gerät für die Dauer eines Projektes hin. Das schärft das innovative Image der eigenen Firma und hilft Kosten sparen, vor allem beim Reisen.

Heimarbeiter – das waren in der Vergangenheit vor allem unterbezahlte Frauen, die neben der Hausarbeit im Akkord zum Beispiel Schultüten zusammenklebten. Im Zeitalter von Computern und Datennetzen ergeben sich jetzt ganz neue Möglichkeiten der Heimarbeit: Wenn die Ware aus Bits und Bytes besteht, die sich über den ganzen Globus schicken lassen, wird der Ort, wo der Mitarbeiter sitzt, unwichtig.

Softwarefirmen halten sich inzwischen Legionen von Mitarbeitern in Billiglohnländern wie Indien. Und auch in Industrieländern entwickelt sich ein neuer Typ des Heimarbeiters: der hochqualifizierte Mitarbeiter, der am häuslichen PC (Home-Office) seiner Firma mindestens so gute Dienste leistet wie im Büro. Für den Arbeitgeber ist es allemal günstiger, ihm einen PC samt ISDN-Anschluß ins Haus zu stellen, die Telephonrechnung und einen Anteil an der Miete zu bezahlen, als teure Büroräume zu unterhalten. Und wenn der Mitarbeiter „motiviert“ ist – so das Kalkül des Arbeitgebers –, leistet er zu Hause eher mehr als im kaffeetrinkenden Kreis seiner Kolleginnen und Kollegen. Er setzt sich auch abends oder am Wochenende noch schnell an den Rechner, um ein paar Berichte zu aktualisieren. Besonders bei projektbezogenen Arbeiten erübrigt sich die Kontrolle mit der Stechuhr. Der Job muß getan werden, und in 40 Stunden geht das in der Branche meist sowieso nicht.

Thomas Ebert, der vom Heimbüro aus für die Firma Intel die Kunden des ProShare-Systems betreut, erzählt, daß er zu Beginn seiner Heimarbeits-Karriere zwanzig Prozent mehr gearbeitet habe als vorher. Jetzt hat er einen Trick gefunden: „Ich räume jeden Abend meinen Schreibtisch auf – dann ist die Barriere größer, alles wieder hervorzukramen.“

Es ist schon erstaunlich, wie wenig Bild nötig ist, um dem Menschen eine Kommunikation von Angesicht zu Angesicht vorzugaukeln. Die Bandbreite der ISDN-Leitung erlaubt nämlich nur die Übertragung von kleinen Fenstern, in denen ein ruckelndes Bild zehnmal pro Sekunde erneuert wird – das Video des Gesprächspartners erinnert eher an die Aufnahmen von Ulf Merbold im All.

Trotz dieser technischen Unzulänglichkeiten ist der Kontakt völlig anders als beim rein akustischen Telephonieren: Man macht sich ein Bild, im wahrsten Sinne des Wortes, gerade von Leuten, die man noch nie live gesehen hat. Alle Benutzer berichten von einer ganz neuen Kommunikationserfahrung. Das Fenster zum Gegenüber erlaubt auch einen Blick in die Intimsphäre, selbst wenn nur die Postkarten an der Pinnwand sichtbar sind. Das Bild schafft automatisch Nähe. Wenn man den Abschluß eines wichtigen Vertrages auch in Zukunft bei einer guten Flasche Wein in angemessenem Ambiente feiern wird – für die vielen kleinen Detailverhandlungen reicht die Bildschirmkonferenz allemal.

Auch Günter Wienes ist ganz begeistert von der neuen Technik. Der Hamburger Unternehmer hat seine Projektmanagement-Firma radikal verkleinert und mehrere Außenstellen mit Videokonferenzsystemen eingerichtet. Das hat Auswirkungen auf die Kleiderordnung: „Eine meiner Mitarbeiterinnen trägt unten Holzschuhe und Trainingshosen, aber obenrum sieht sie aus wie ein Model“, erzählt Wienes. Das ist der Tribut, den die neue Technik fordert. Telephonieren im Bademantel mit dem Chef oder dem Geschäftskunden ist natürlich nicht möglich, wenn das Kameraauge zusieht. Eine Notbremse bieten die Videosysteme allerdings: Sollte der Homeworker einmal ganz unpäßlich sein, kann er sich mit einer kleinen Klappe an der Kamera vor zudringlichen Blicken schützen.